Oggi si riapre, dopo tre anni, lo

splendido scenario della Scala di Milano.

Il Martirologio celebra

Sant’Ambrogio Vescovo di Milano. Per noi

milanesi è una festa particolare, cui fa eco -oltre alla celebrazione

dell’Arcivescovo nella Chiesa costruita dal Padre del Culto

Ambrosiano- la serata mondana scaligera. La riapertura, preceduta

quest’anno dalla visita del Capo di Stato, è attesa anche per gli

imponenti lavori di ripristino ed ampliamento con un nuovo edificio,

molto visibile e di forte “impatto/stacco” rispetto il disegno

originario della facciata voluto dal Piermarini.

Grande attesa anche per la presentazione delle musiche scelte dal

Maestro d’Orchestra, quest’anno molto “patriottiche”. Infine

trepidante attesa anche dei flash dei fotografi per gli scatti di

routine ai politici locali: il Sindaco di Milano, il Presidente della

Provincia di Milano e della Regione Lombardia.

L’architetto dell’edificio atteso e

criticato, discusso ma sempre impiegato per grandiosi progetti (si

pensi alla poliedricità dell’artista che

passa dalla progettazione del Casinò di Campione d’Italia, alla

ideazione di una cattedrale, alla Scala), è Mario Botta: nato a

Lugano, in Svizzera nel Canton Ticino,

elvetico di nascita, cosmopolita per vocazione.

Le sue scelte estetiche –discutibili o

ammirabili- hanno creato enormi “mode”, che svelano –se mal

riprodotte- l’artificiosità artigiana di coloro che tentano di emulare

lo “stile bottiano”.

E così il trionfo del mattone a vista

–quale elemento testurizzante delle sue

inconfondibili facciate- supera il mero rivestimento parietale esterno

e rivisita la storia dell’arte lombarda, memore del romanico, del

gotico internazionale si addensano nei suoi progetti.

Botta si apre mediante la razionalità ad

evocazioni evocative del patrimonio storico dell’architettura che ha

contraddistinto la preziosità degli artigiani del cotto -e del

“mattone”- per l’edilizia sacra , riproduce quello stile

architettonico di molte abbazie dell’Italia Settentrionale, divenuto

negli anni un carattere “distintivo”, re-inventando l’inimitabile

typos lombardo, creandone uno nuovo, tutto

suo da applicare ad edifici quale palazzi moderni, chiese, templi del

gioco d’azzardo…

La diocesi ambrosiana, la più grande del

mondo, ha una bella chicca “bottiana”. Si

trova in Brianza, poco fuori la periferia milanese, verso Lecco,

esattamente a Merate, un Comune prossimo

alle collina morenica di Montevecchia,

poco distante dal Fiume Adda e dai luoghi manzoniani.

La costruzione in questione è la chiesa di

San Pietro Apostolo, in Sartirana

Briantea, opera dell’architetto Mario

Botta, risalente all’anno 1992. La direzione dei lavori fu affidata

all’Arch. Fabiano Redaelli, che la curò

con passione nei minimi particolari, eseguendo quanto voluto dal

progettista. L’edificio sacro ha una superficie coperta di oltre

seicento metri quadrati, l’altezza complessiva è di quasi sedici

metri e un volume fuori terra di quasi diecimila metri quadrati.

Così descriveva l’architetto Mario Botta

la sua creazione: «Ho disegnato la “Casa di Dio” pensando alla “casa

dell’uomo”: la Casa di Dio non può che essere una parte di paesaggio,

di contesto, della città dove vive e opera l’uomo».

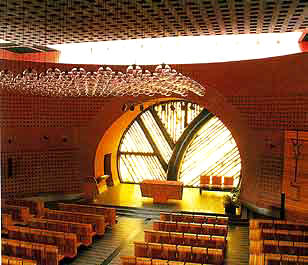

Tipologicamente,

la chiesa meratese, si pone visivamente

come un grande cubo in mattoni a vista all’interno del quale è

inserito un cilindro. A livello del piano terreno troviamo un

auditorium che misura quasi cinquecento metri quadrati, di cui oltre

cento sono di porticati, al primo piano l’aula per le celebrazioni per

una superficie complessiva di 485 metri quadrati.

Il volume cilindrico della chiesa è

modellato da due matronei: il primo per una superficie di quasi

trecento metri quadri, mentre il secondo, superiore, di mq. 300 da cui

si può vedere il rivestimento del cubo, il soffitto della Chiesa,

rivestito da pannelli termoacustici studiati appositamente.

La copertura, ritorna l’elemento quadrato,

è inserito una sorta di lanterna “a quadrotto”,

centrale, ribassata in modo da permettere l’accesso della luce

naturale. In realtà è la vera generatrice dello spazio interno, che

come dice Mons. Ravasi, Prefetto

Ambrosiana, nella sua presentazione: «l’architetto Mario Botta ha

saputo evocare un’epifania del divino e dell’invisibile attraverso il

fluire della luce che bagna e avvolge gli oggetti liturgici e l’intero

orizzonte della chiesa, i fedeli e la purezza cristallina delle

forme».

La struttura dell’edificio, per le cui

fondazioni si è resa necessaria la palificazione, è in calcestruzzo

armato completamente gettato in opera.

Il materiale dominante è il mattone rosso

fatto a mano, che riveste quasi completamente, esternamente ed

internamente, la struttura, con una tessitura disegnata per creare una

vibrazione continua della luce e del colore nelle mutevoli condizioni

del giorno e delle stagioni.

E ci associamo a quanto descrive Mons.

Gianfranco Ravasi: «un grande pittore,

Paul Klee, ha

scritto che "l’arte non deve rappresentare ciò che si vede ma nel

visibile deve svelare l’invisibile". È questa un po’ la sigla

spirituale della chiesa di S. Pietro a Sartirana.

Da un lato, infatti, essa è la presenza “calda” della realtà terrena

col sapore quotidiano del legno e del mattone, con l’assemblea degli

uomini e delle donne riuniti come in un grembo sereno dalla

circolarità della pianta centrale».

L’elemento decorativo incombe

sull’osservatore e lo stesso mattone, nel cilindro interiore dello

spazio della chiesa, è posto a diamante con funzioni fonoassorbenti;

le parti non rivestite dai mattoni sono trattate con stucco veneziano

a freddo in maggioranza di colore rosso (nero all’interno del primo

matroneo e giallo nell’auditorium).

I pavimenti sono in lastre di pietra (lavagrigia)

intercalate da listelli di marmo nero solo per il pavimento della

chiesa. La stessa lavagrigia è stata usata

per le scale di accesso alla chiesa. Per il sagrato si è impiegato

porfido a cubetti.

I serramenti sono in ferro ed alluminio

verniciati colore nero: quello absidale accoppia al vetro un

rivestimento in lastre di onice del Pakistan, di grande impatto visivo

sia entrando che dall’esterno, troneggiante e di grande resa che ben

celebra il ciclo dell’albero della

Vita

Il Prefetto della Biblioteca Ambrosiana

così lo descrive, recuperando quei valori simbolici che attingono alle

Scritture, in particolare al valore soterologico

che rimanda alle vicende della “Rivelazione di Gesù Cristo”

(l’Apocalisse giovannea): «l’albero della vita non domina solo la

vetrata centrale ma diventa anche l’asse che unisce finito e infinito,

tempo ed eterno, quotidianità e trascendenza. È in questa luce che la

struttura quadrata esterna diventa un simbolo della Gerusalemme

celeste del libro dell’Apocalisse, eretta «a forma di quadrato»

(21,16), segno di perfezione suprema e bellezza, e illuminata non più

dalla luce del sole e della luna ma dalla «gloria di Dio» e dalla

«lampada dell’Agnello» (21,23)». La zona absidale è animata dalla luce

che illumina l’abside in onice translucido, è realmente il simbolo

della grazia divina che illumina l’uomo che ricerca Dio. L’albero in

metallo ricorda la storia della redenzione (albero della vita nel

paradiso terrestre - albero della croce, altissimo il contenuto

teologico).

L’altare è interamente realizzato in legno

di rovere, come tutto l’arredamento. Segno per eccellenza

dell’Alleanza tra Dio e gli uomini, suggellata nella morte e

risurrezione di Gesù e resa attuale nell’Eucaristia qui celebrata.

Interessante l’utilizzo texturizzante del

lamellare e di ardite soluzioni geometriche essenziali che disegnano

forme purissime riprese anche nell’ambone. Quest’ultimo luogo dove la

Parola di Dio è proclamata durante la celebrazione, affinché ciascuno

possa accoglierla e meditarla per meglio vivere ogni giorno.

Vicino all’altare troviamo il tabernacolo

segno della presenza di Dio tra

gli uomini; è qui posto sotto il Crocifisso,

ci ricorda che l’Eucaristia, Pane vivo, è il Memoriale della Pasqua

del Signore.

Piccolo gioiello è il Fonte Battesimale,

ripete lo schema architettonico della chiesa (quadrato - cerchio). Qui

l’uomo viene purificato e inizia il suo cammino di fede e di salvezza,

entrando a far parte della Chiesa.

Le porte di accesso dall’esterno sono in

acciaio inossidabile. L’arredo sacro è realizzato in legno di rovere.

Di forte impatto nel contesto rurale della

campagna meratese, il nuovo edificio della

chiesa dialoga con la vecchia chiesina, prospiciente, a cui si è

aggiunta per esigenze di spazi. Discreto il rapporto con il centro

storico di Sartirana, modestissimo fatto

di piccole corti e villette random,

attraverso il sagrato che realizza la nuova vera piazza, luogo di

incontro e di vita della comunità.

Una Chiesa complessa che va “ascoltata”

cogli occhi e vissuta coi sensi. A tratti inquietanti per l’atmosfera,

quasi artificiale, ovattata, tipica di luoghi preziosi quali un

teatro, un auditorium ed anche una sala d’incisione.

Fotografie

delle opere bottiane